植物基因組的解析可為探討寄生植物特殊的生活類型和探究植物間的互作機制提供理論支撐。已有研究表明,約44%的真薔薇分支物種保守基因在寄生花核基因組中丟失,更有甚者,其質體基因組完全丟失,不能進行光合作用。同時,它與植物間存在的大量的基因交流。目前,鮮有關于寄生花特殊的生活方式及其花發育機制研究的報道。

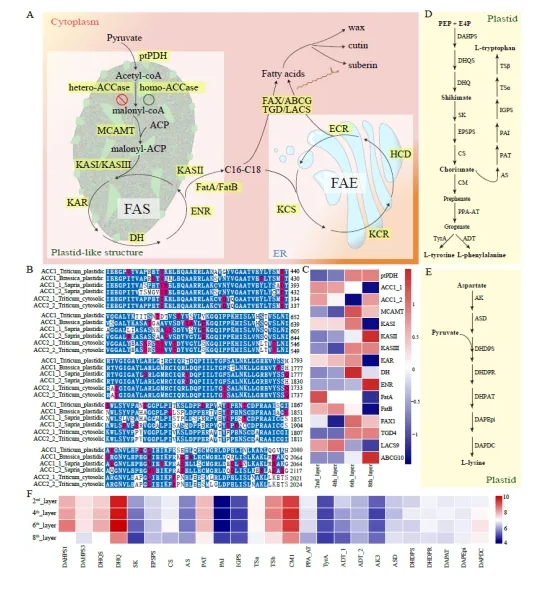

中國科學院植物研究所金效華研究組利用三代PacBio和二代Illumina測序平臺以及10X Genomics測序技術,組裝了寄生花的參考基因組,并結合不同組織的轉錄組數據,探究了寄生花的基因組特征、特殊的生活方式和花發育的分子機制。寄生花的基因組大小約1.92Gb,注釋得到13,670個蛋白質編碼基因。與前人研究成果類似,寄生花核基因組確實丟失了大量與光合作用、器官形態建成和防御反應相關的基因(~54%);結合坎特利大王花(Rafflesia cantleyi)不同發育階段的轉錄組數據,鑒定了決定寄生花花瓣身份的TM6基因,影響花大小、調控細胞增殖和擴張的基因;寄生花的質體基因組丟失,但能合成生命活動必需的脂肪酸、芳香族氨基酸和賴氨酸;寄生花借助寄主植物的遺傳物質(基因和mRNA),調控其花發育、開花和植物防御過程;列當科(Orobanchaceae)、菟絲子屬(Cuscuta)和寄生花中水平轉移獲得的基因(HGT)存在趨同進化,提高了寄生植物的適應性。

該研究為理解內寄生植物特殊的生活方式提供寄主以及為探索植物間的互作機制提供了新思路。6月6日,相關研究成果在線發表在《BMC生物學》(BMC biology)上。研究工作得到國家自然科學基金的支持。

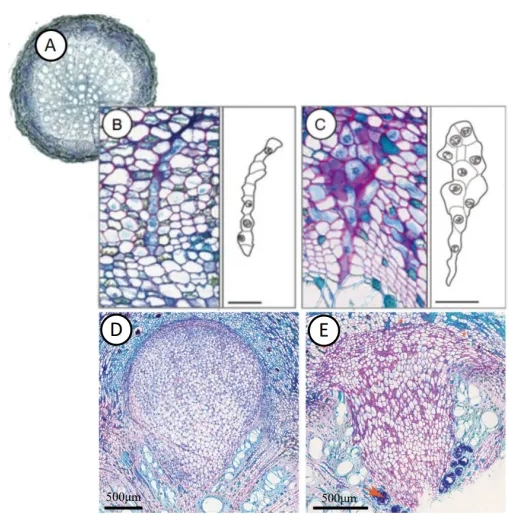

寄生在寄主植物根中的寄生花(改自Nikolov et al., 2014. Ann Bot)

寄生花不同開花階段

脂肪酸、氨基酸生物合成通路

來源:中國科學院植物研究所

網站導航∨

網站導航∨