菠菜(Spinacia oleracea)及其兩個野生種S. turkestanica,S. tetrandra均為雌雄異株植物,是探究性染色體進化的理想蔬菜作物。近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所錢偉團隊聯合英國愛丁堡大學在國際知名期刊New Phytologist上發表了題為“Genome sequence of the wild species, Spinacia tetrandra, including a phased sequence of the extensive sex-linked region, revealing partial degeneration in evolutionary strata with unusual properties”的研究論文,該研究解析了兩個菠菜野生種的性別連鎖區域,揭示了S. tetrandra野生種性染色體演化規律。

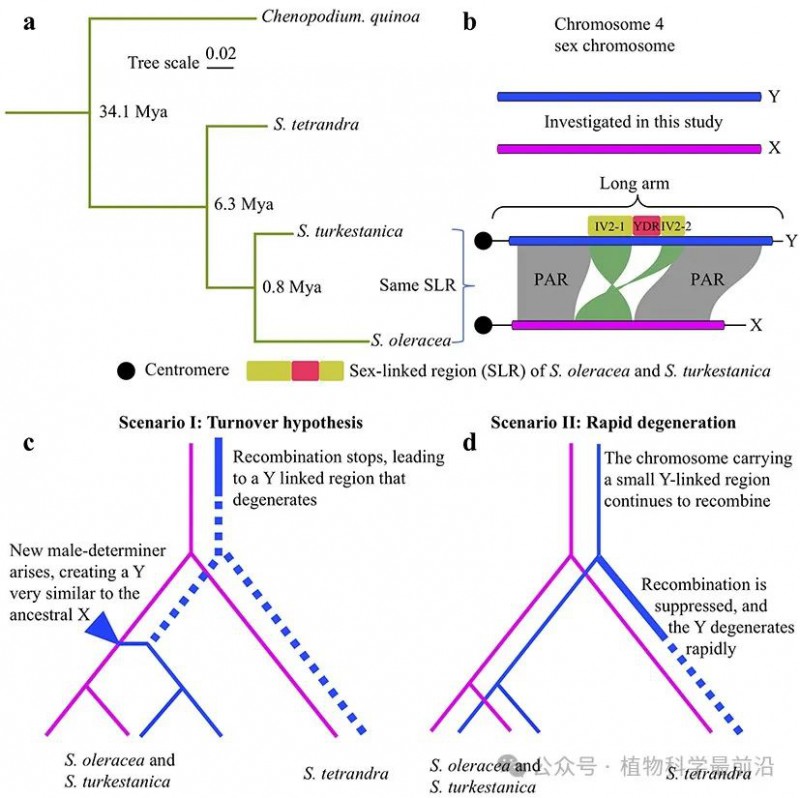

團隊前期研究解析了菠菜栽培種的性別決定區域,包括10 Mb的雄性特異區域(YDR)以及位于其兩側的14.1 Mb的大規模倒位。初步研究明確了栽培種與其野生近緣種S. turkestanica(分化時間大約為0.8百萬年)具有相似的性別區域,而分化時間更遠的野生種S. tetrandra(分化時間大約為6.3百萬年)則具有完全不同的性別決定區域,且不含有YDR區域。基于此,提出兩種假說,(1)轉換假說;(2)快速退化假說。

圖1 菠菜性染色體進化假說

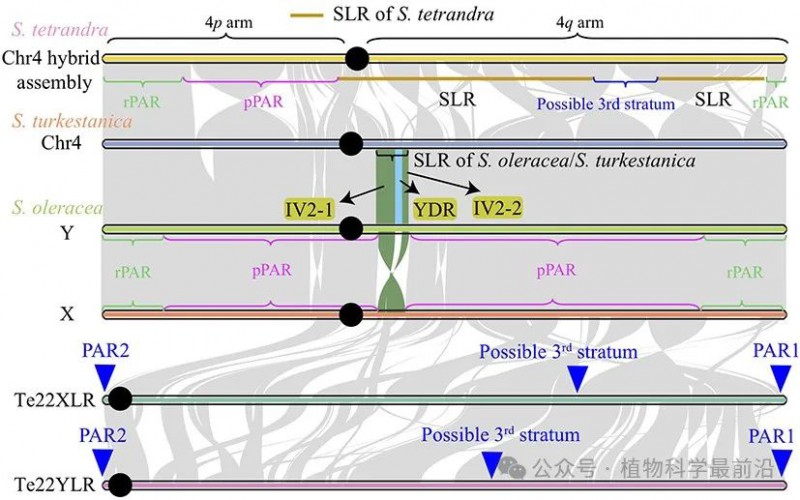

該研究發現S. tetrandra包含一個約133 Mb的性別連鎖區域,遠大于栽培種和S. turkestanica野生種(僅12%的染色體區域為性別連鎖區域)。通過Illumina以及長讀長測序技術,組裝了S. tetrandra的X和Y染色體性別連鎖區域,且發現性別連鎖區域的形成經歷過兩次演化斷層(Evolutionary strata)。然而,古老的演化斷層(Stratum 1)在X和Y染色體具有較好的共線性,并且基因退化程度較低,仍保留部分祖先基因。年輕的演化斷層(Stratum 2)位于著絲粒附近,雖然演化時間更短,卻出現更嚴重的基因丟失和重復序列積累。這一現象可能暗示染色體區域固有特征(如重組頻率)可能影響性染色體的退化。

圖2 菠菜屬物種性染色體共線性分析

系統發育等分析支持性染色體轉換(Turnover)模型,而非快速退化假設。具體的說,菠菜栽培種和S. turkestanica的性別連鎖區域是起源于一次來自S. tetrandra野生種X染色體的轉換,形成新的雄性決定位點;而S. tetrandra保留了更原始的性染色體狀態,最終形成超大(~133 Mb)的性別連鎖區域。

綜上,本研究通過多組學整合分析,破譯了S. tetrandra的性別連鎖區域及其演化規律,不僅深化了對植物性別進化機制的理解,也為解析菠菜性別決定機制奠定基礎。

中國農業科學院蔬菜花卉研究所折紅兵研究員(所聘)、劉志遠副研究員為本文的共同第一作者;中國農業科學院蔬菜花卉研究所錢偉研究員、程鋒研究員、英國愛丁堡大學Deborah Charlesworth為本文的共同通訊作者。本研究得到了蔬菜生物育種全國重點實驗室、基本科研業務費(IVF-BRF2023002)、中國農業科學院青年創新專項(Y2023QC07)、中國農業科學院科技創新工程項目(CAAS-ASTIP-IVFCAAS)以及現代農業產業技術體系項目(CARS-23-A-17)的資助。

網站導航∨

網站導航∨