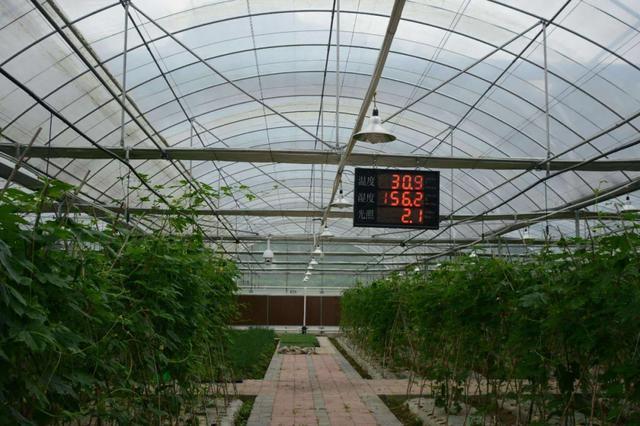

光照強度、溫度濕度、鹽堿度……通過農業信息智能感知技術,可以將作物生長相關的生長指標一一記錄下來,以為作物的大規模與高質量培植提供借鑒。然而這些指標的實時監測需要電力來驅動,但是田間地頭往往難以鋪設管線,此外由于有限的電池續航能力和污染問題等,現代化農業量測、監測設備的持續供電仍困擾著大家。

近日,為解決此類問題,浙江大學生物系統工程與食品科學學院智能生物產業裝備創新團隊(IBE)的研究人員提出,可以從農業環境中挖掘自然能源并將其高效轉化為電能。他們首次將摩擦納米發電機(TENG)技術應用于農用紡織品中,利用雨水沖刷時的電子轉移與流動產生電流,對降雨時雨滴能進行收集,并通過能量轉化獲取電能。相關研究成果已發表于《納米能源》(Nano Energy)雜志。

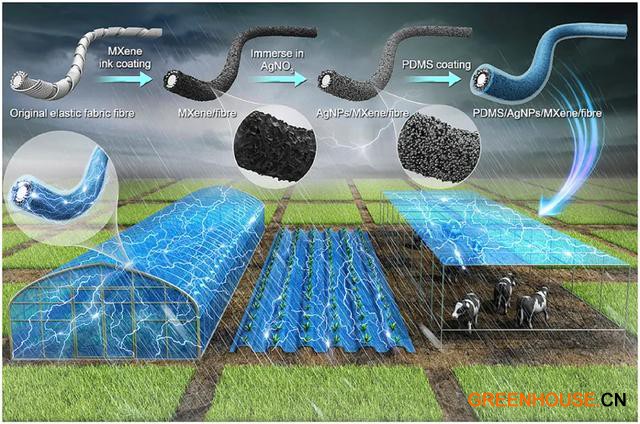

在農業環境中,降雨是一種普遍現象,但有時的強降雨、暴雨可能會對農業生產產生不利影響。為此,農用紡織品得到了廣泛的利用,它能夠遮陰擋雨,給予農作物一定的保護。為了構造更加堅固的TENG紗線,研究人員開發了一種用于制造可拉伸電極的簡便有效的方法,即用MXene墨水涂覆彈性纖維,然后自然生長Ag納米顆粒(AgNPs)。

研究人員對農用紡織品的紗線進行了特殊改造,在其表面覆蓋了兩層特殊材料——導電的碳化鈦納米材料和不導電的聚二甲基硅氧烷,它們是構成摩擦納米發電機的關鍵材料。碳化鈦感應電極,不僅具有高導電性能,還因其高電負性可以助力表面聚合物搶奪電子。聚二甲基硅氧烷是一種常見的高分子聚合物,能夠防水并與環境中的雨水發生電子轉移。

研究人員指出,這兩種材料具有良好的生物相容性,在實現農用紡織品原有的保溫、遮陽、水土保持、排水灌溉、種子培育的功能基礎上,還能從自然環境中源源不斷地獲取能源,為智慧農業提供驅動力。

通過用PDMS連續涂覆導電纖維,可以證明他們開發的摩擦電紗(直徑約400μm)具有非凡的輸出性能,可產生7.7V的電壓,有效接觸長度為3cm。此外,TENG紗的優異機械性能,高拉伸性,出色的耐用性和相當大的疏水性也使其能夠被編織成網或整合到農用織物中。

據稱,這個設計靈感來自仲夏時節一場突如其來的大雨,當時大雨傾盆而下,瞬時進入來不及關閉的窗戶,摧毀了窗臺邊的綠植,這一連串突發事件引起了科研人員的關注與思考,大雨中農作物所處的境地只會更加惡劣,能不能想辦法變劣勢為優勢呢?

如果沒有降雨,改造后的紗線還收集并提供能源嗎?研究人員表示,在雨水不足的情況下,該紗線還可以采集風能。摩擦納米發電機的動力源既可以是風力、水力、海浪等自然能源,也可以是人的行走、手的觸摸、下落的雨滴等隨機能源,甚至可以是車輪的轉動、機器的轟鳴等噪聲能源。

因此,TENG紗在為農作物種植和畜牧業提供保護以提高農產品的質量和產量的同時,也可以收獲雨滴能量。此外,它還可以作為自供電傳感器來監視動態力,提供天氣狀況的基本信息。總而言之,這種技術先進的TENG紗線具有許多優勢,如易于工程設計和按比例放大等,因此具有很大的潛力,可用于農用紡織品以構建智能農業。

功能化紗線的制備流程在農業中的應用

目前,該研究團隊已經開始著手將摩擦納米發電機技術應用于農業。據了解,該團隊曾設計了一種由摩擦納米發電機和微型超級電容器組成的集成式自清潔、自充電裝置,它能高效地從雨滴中收集能量并進行存儲。實驗中,他們將3×7厘米的薄膜器件貼附在植物葉片上,用于收集雨水的能量。在模擬自然界中的降雨過程中,經過該器件的轉化和存儲,可以為商業化的農業環境溫濕度傳感器件提供電能。

未來,這些被改造的農用紡織品建成的大棚,通過連接儲能設備不僅可以為種植業和畜牧業提供保護,以提高農畜產品質量與產量,還可以為物聯網感知器件源源不斷地輸送電能。因對環境沒有破壞,這項技術可以稱為綠色能源技術。由此可見,裝載摩擦納米發電機的紗線可以說是智慧農業的“無源活水”。

目前,小規模的TENG紗制備可以實現精準化,但其規模化應用推廣還尚需時日。一方面,碳化鈦納米材料的制備成本較高,推廣仍有一定難度,尚需要尋找廉價替代材料;另一方面,材料的涂覆技術尚未形成工藝,尤其是對涂覆厚薄有待進一步摸索。此外,線路連接、編織方式等都需要進行進一步的優化與改善。

下一步,該研究團隊將通過優化結構、編織紗線、管理電路等進一步提升該技術的實用性能,助力實現農業信息無源實時感知,為農業綠色生產創造更加有利的環境。

網站導航∨

網站導航∨