農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)與設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)中心主任陳永生

中央高度重視發(fā)展設(shè)施種植業(yè)

2022年中央一號(hào)文件:加快大馬力機(jī)械、丘陵山區(qū)和設(shè)施園藝小型機(jī)械、高端智能機(jī)械研發(fā)制造并納入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃予以長(zhǎng)期穩(wěn)定支持。開(kāi)展農(nóng)機(jī)研發(fā)制造推廣應(yīng)用一體化試點(diǎn)。加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)。因地制宜發(fā)展塑料大棚、日光溫室、連棟溫室等設(shè)施。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部落實(shí)中央一號(hào)文件措施:建設(shè)一批主要農(nóng)作物生產(chǎn)、規(guī)模養(yǎng)殖和設(shè)施農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化示范縣,打造一批農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用基地,集成推廣全程機(jī)械化生產(chǎn)先進(jìn)適用裝備。

2022年全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào),要樹(shù)立大食物觀,緊貼實(shí)際需求加快提高農(nóng)機(jī)裝備水平,強(qiáng)化糧食生產(chǎn)、大豆油料擴(kuò)種、設(shè)施種養(yǎng)等機(jī)具保障,為牢牢守住保障國(guó)家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線作出貢獻(xiàn)。

“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃:2025年,設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平達(dá)到50%以上。

當(dāng)前我國(guó)設(shè)施種植機(jī)械化已從起步轉(zhuǎn)入加快發(fā)展的新階段

在抵御自然災(zāi)害、保障蔬菜供應(yīng)穩(wěn)定,提高生產(chǎn)效率、降低蔬菜生產(chǎn)成本,減產(chǎn)水肥藥投入、提高蔬菜生產(chǎn)品質(zhì)等方面,蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

根據(jù)“農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平評(píng)價(jià) 第6部分:設(shè)施農(nóng)業(yè)”(NY/T 1408.6),我國(guó)每年都發(fā)布全國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)(即設(shè)施種植業(yè))機(jī)械化水平統(tǒng)計(jì)結(jié)果。2014年為30.1%,2018年為35.9%,4年間共提升5.8個(gè)百分點(diǎn),平均每年只提升了1.45個(gè)百分點(diǎn)。同期主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平由61.60%提升到69.10%,年均1.875個(gè)百分點(diǎn)。這表明起步階段,設(shè)施種植機(jī)械化水平提升較慢。但2021年設(shè)施種植機(jī)械化水平已達(dá)到 43%,較2018年,年均提升了2.37個(gè)百分點(diǎn),顯示近三年蔬菜機(jī)械化發(fā)展加快。照此速度,2025年我國(guó)設(shè)施種植機(jī)械化水平總體達(dá)到50%以上的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。

設(shè)施種植機(jī)械化的薄弱環(huán)節(jié)是在收獲和種植,機(jī)械化水平只在10%~20%左右。

總體來(lái)說(shuō),當(dāng)前我國(guó)設(shè)施種植機(jī)械化已從起步轉(zhuǎn)入加快發(fā)展的新階段,但距產(chǎn)業(yè)需求還有較大差距,也是全程全面、高質(zhì)高效農(nóng)機(jī)化發(fā)展中薄弱且分量很重的一個(gè)短板,亟需補(bǔ)齊。

我國(guó)設(shè)施種植機(jī)械化發(fā)展過(guò)程中,當(dāng)前或今后一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),仍會(huì)普遍存在“無(wú)機(jī)可用、無(wú)好機(jī)用、有機(jī)難用”即所謂“三機(jī)并存”的現(xiàn)象。這是由于以蔬菜為代表的設(shè)施種植特殊性、復(fù)雜性等原因所決定的。

“無(wú)機(jī)可用”。比如蔬菜生長(zhǎng)過(guò)程中的整枝、打葉,一些果實(shí)的采摘等等,因?yàn)樽鳂I(yè)對(duì)象的差異性、作業(yè)要求的精準(zhǔn)性等因素,對(duì)機(jī)器替代人工作業(yè)提出了很大的挑戰(zhàn),即使有國(guó)際上也不可能短期內(nèi)解決。此外,當(dāng)前我國(guó)在對(duì)秧苗適應(yīng)性好的自動(dòng)移栽、快速移栽機(jī)械,對(duì)多品種蔬菜適應(yīng)性好的低損高效收獲機(jī)械等方面還有很多空白需要填補(bǔ)。

“無(wú)好機(jī)用”。近十年來(lái),我國(guó)蔬菜生產(chǎn)機(jī)械研發(fā)、制造有了長(zhǎng)足進(jìn)步。在蔬菜耕、種、管、收,以及收獲后預(yù)處理和加工等環(huán)節(jié)方面,都有很多國(guó)產(chǎn)機(jī)具在推廣應(yīng)用。但客觀來(lái)講,與國(guó)外機(jī)具相比,很多國(guó)產(chǎn)蔬菜裝備在作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)效率,機(jī)具性能穩(wěn)定性、使用壽命等方面還存在較大差距,需要進(jìn)一步提升裝備制造質(zhì)量。

“有機(jī)難用”。相對(duì)而言,現(xiàn)階段該問(wèn)題在我國(guó)表現(xiàn)得更為突出。一方面因?yàn)樵O(shè)施宜機(jī)化、種植規(guī)范化方面存在很多制約因素,造成機(jī)器不配套、進(jìn)不了棚、下不了地。另一方面因?yàn)闄C(jī)手隊(duì)伍不穩(wěn)定、素質(zhì)差,專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)機(jī)制不健全等因素,造成機(jī)具閑置用不上、不會(huì)用,或機(jī)器維保難、修理難等情況出現(xiàn)。

蔬菜生產(chǎn)中農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合有新進(jìn)展

2021年5月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部特色經(jīng)濟(jì)作物全程機(jī)械化專(zhuān)家指導(dǎo)組蔬菜專(zhuān)業(yè)組成立。專(zhuān)家組由農(nóng)機(jī)研發(fā)推廣、蔬菜種植方面的10位專(zhuān)家組成。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化專(zhuān)家指導(dǎo)組成立以來(lái),2021年先后在山東、上海、寧夏等地組織5場(chǎng)全國(guó)性蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化推進(jìn)活動(dòng),有論壇交流、機(jī)具測(cè)評(píng)、農(nóng)機(jī)田間日等多種形式。在開(kāi)展試驗(yàn)示范的基礎(chǔ)上,遴選適宜機(jī)具,總結(jié)技術(shù)路線,提煉生產(chǎn)模式,專(zhuān)家組提出了14個(gè)蔬菜適宜品種全程機(jī)械化生產(chǎn)模式與典型案例,2022年3月,部農(nóng)機(jī)化司正式發(fā)文在全國(guó)推介。這將為推動(dòng)我國(guó)蔬菜種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。

國(guó)家大宗蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系自2020年底以來(lái),已組織2次全國(guó)性蔬菜生產(chǎn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合研討會(huì)。

典型蔬菜生產(chǎn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合有實(shí)效

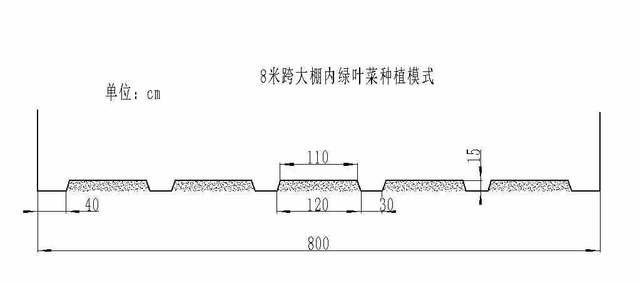

南方設(shè)施綠葉類(lèi)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化種植模式

江蘇、上海、湖北等地,針對(duì)雞毛菜、苘蒿、菠菜等綠葉類(lèi)蔬菜,提出了1.5m壟距的標(biāo)準(zhǔn)化種植模式,并提出了小型和大中型二種機(jī)具配置方案。

北方日光溫室茄果類(lèi)蔬菜東西向種植模式

遼寧、 北京、寧夏等地,針對(duì)傳統(tǒng)日光溫室南北向種植不利于機(jī)械作業(yè)的問(wèn)題,提出了“東西起壟、寬溝窄壟、寬行密植”的東西向種植模式,大大提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,而且還能保證蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)不降低。

甘藍(lán)類(lèi)蔬菜宜機(jī)化種植模式

江蘇、北京、湖北等地,針對(duì)結(jié)球甘藍(lán)、花椰菜、青花菜等甘藍(lán)類(lèi)蔬菜種植區(qū)域廣、品種多、差異性大的情況,遵循利于優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)、配套共用、機(jī)具作業(yè)三原則,提出了平作、一壟單行、一壟窄雙行、 一壟寬雙行和一壟四行等5種種植模式,已獲得行業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)同。 各地可以結(jié)合實(shí)際選擇采用某一模式,各類(lèi)機(jī)具生產(chǎn)商也可據(jù)此統(tǒng)籌設(shè)置機(jī)型系列。

研推用一體化,加快推進(jìn)設(shè)施種植機(jī)械化

中央一號(hào)文件指出,開(kāi)展農(nóng)機(jī)研發(fā)制造推廣應(yīng)用一體化試點(diǎn)。這對(duì)加快推進(jìn)設(shè)施種植機(jī)械化而言,可謂切中要害,指明方向。以蔬菜生產(chǎn)為例,種類(lèi)多、環(huán)節(jié)多、要求高,種植模式多、農(nóng)藝不規(guī)范,適用機(jī)具少、購(gòu)置成本高,條塊分割多、形成合力難等問(wèn)題,嚴(yán)重制約了蔬菜機(jī)械化快速發(fā)展。必須從系統(tǒng)工程的角度,推進(jìn)農(nóng)機(jī)、農(nóng)藝、設(shè)施、農(nóng)田、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式協(xié)同協(xié)調(diào),由點(diǎn)及面,典型帶動(dòng),區(qū)域一體化推進(jìn)。建議從構(gòu)建“一體化導(dǎo)向目標(biāo)、一體化融合措施、一體化成套裝備、一體化服務(wù)實(shí)體”四個(gè)層面去推動(dòng)落實(shí)。

一體化導(dǎo)向目標(biāo),就是著眼于設(shè)施種植全程機(jī)械化,結(jié)合分區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)、分品種、分環(huán)節(jié)推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展工作總?cè)蝿?wù),選擇區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、典型試點(diǎn),在合作機(jī)制建立、目標(biāo)任務(wù)設(shè)計(jì)、示范基地建設(shè)等方面,要突破行業(yè)、部門(mén)、單位之間的分割界限,農(nóng)機(jī)研推用各方形成一體化統(tǒng)籌推進(jìn)的共同目標(biāo)。

一體化融合措施,就是著眼于“農(nóng)機(jī)—農(nóng)藝—設(shè)施”三配套,從生產(chǎn)模式、作物品種、種植農(nóng)藝、園區(qū)規(guī)劃、設(shè)施結(jié)構(gòu)、作業(yè)機(jī)具、生產(chǎn)規(guī)范等方面要相互配套融合,形成一體化、標(biāo)準(zhǔn)化的落實(shí)措施。

一體化成套裝備,就是著眼于設(shè)施種植全程機(jī)械化解決方案,根據(jù)不同作物種類(lèi)、生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)條件等因素,創(chuàng)新研發(fā)、優(yōu)化提升、集成配套相結(jié)合,提出相對(duì)完整配套、先進(jìn)程度不一的幾種機(jī)具配置方案,便于面上推廣。對(duì)蔬菜生產(chǎn)而言,當(dāng)前和今后一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),都應(yīng)重視和支持省力化、機(jī)械化、信息化、智能化裝備技術(shù)發(fā)展的“四化并行”。

一體化服務(wù)實(shí)體,就是著眼于設(shè)施種植機(jī)械化穩(wěn)定發(fā)展機(jī)制,探索專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)組織支持政策、建立模式、運(yùn)行機(jī)制,總結(jié)和推廣設(shè)施種植機(jī)械化服務(wù)實(shí)體的成功經(jīng)驗(yàn)。

設(shè)施種植機(jī)械化發(fā)展展望

目前全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具15大類(lèi)中有13類(lèi)與蔬菜生產(chǎn)相關(guān),基本涵蓋了蔬菜生產(chǎn)所需機(jī)具種類(lèi),與其他糧棉油作物相比,實(shí)踐中,蔬菜種植戶(hù)所購(gòu)機(jī)具享受?chē)?guó)補(bǔ)的比例還很低。據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)蔬菜機(jī)械主要生產(chǎn)銷(xiāo)售商的調(diào)查表明,所銷(xiāo)蔬菜機(jī)具中只有10%-20%走補(bǔ)貼程序,40%左右是地方通過(guò)項(xiàng)目支持方式,另有約40%完全是種植戶(hù)自已購(gòu)買(mǎi)。主要原因有:一是菜農(nóng)對(duì)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策不了解,或認(rèn)為走補(bǔ)貼程序比較麻煩;二是現(xiàn)有機(jī)具品目分檔不細(xì),不能優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ),限制了菜農(nóng)選購(gòu)高性能機(jī)具。以蔬菜移栽機(jī)為例,近幾年國(guó)產(chǎn)機(jī)型已有半自動(dòng)、全自動(dòng),單行、雙行和多行,自走式、牽引式、懸掛式等等多種多樣,基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求,但現(xiàn)有移栽機(jī)品目還是基于半自動(dòng)機(jī)型,沒(méi)有細(xì)分。建議以“種植行數(shù)、結(jié)構(gòu)型式、取投苗方式(半自動(dòng)或全自動(dòng))”三個(gè)參數(shù)為劃分依據(jù),細(xì)分品目,以體現(xiàn)秧苗移栽機(jī)產(chǎn)品的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性。三是還有缺項(xiàng),如“葉類(lèi)蔬菜收獲機(jī)械”還未納入“全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類(lèi)范圍”。事實(shí)上,這類(lèi)機(jī)具比已在目錄中的“果類(lèi)蔬菜收獲機(jī)”機(jī)具種類(lèi)更多、更成熟,在生產(chǎn)實(shí)際中也已有較多應(yīng)用。

國(guó)際上設(shè)施種植機(jī)械化水平先進(jìn)的國(guó)家,如以無(wú)土栽培模式為代表的荷蘭、以色列,以土壤栽培模式為代表的法國(guó)、意大利等國(guó),很多種蔬菜、花卉的絕大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)都已實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化、自動(dòng)化,正在向智能化、無(wú)人化方向發(fā)展。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于加快推進(jìn)設(shè)施種植機(jī)械化發(fā)展的意見(jiàn)》指出,我國(guó)將重點(diǎn)推進(jìn)設(shè)施布局標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)施建造宜機(jī)化、生產(chǎn)作業(yè)機(jī)械化、設(shè)施裝備智能化、生產(chǎn)服務(wù)社會(huì)化。呼吁有關(guān)各方要加大對(duì)設(shè)施種植機(jī)械裝備研發(fā)的支持力度和對(duì)菜農(nóng)購(gòu)機(jī)的補(bǔ)貼力度,強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合、農(nóng)機(jī)化和信息化融合,形成加快推進(jìn)設(shè)施種植機(jī)械化的更大合力。

陳永生:男,1964年1月生,漢族,江蘇泰興人,研究員,碩士生導(dǎo)師。現(xiàn)任農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)與設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)中心主任,兼任農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜機(jī)械化專(zhuān)家指導(dǎo)組組長(zhǎng)、江蘇省蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系農(nóng)機(jī)裝備崗位專(zhuān)家、中國(guó)蔬菜協(xié)會(huì)機(jī)械化分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)。在蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化研究領(lǐng)域,開(kāi)展了蔬菜基地建設(shè)宜機(jī)化、種植規(guī)范化研究,研制了精整地和基質(zhì)塊苗快速移栽機(jī)、多功能電動(dòng)園藝拖拉機(jī)等。近五年來(lái),完成國(guó)家、部、省級(jí)項(xiàng)目20多項(xiàng),出版專(zhuān)著4本,發(fā)表論文30多篇;獲專(zhuān)利授權(quán)10多項(xiàng)。獲中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。

網(wǎng)站導(dǎo)航∨

網(wǎng)站導(dǎo)航∨