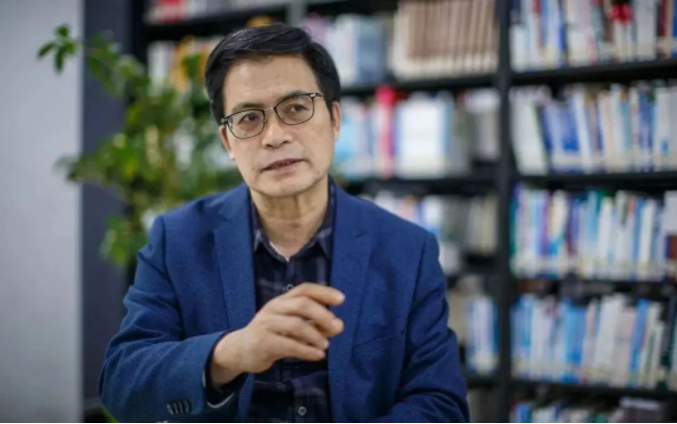

李成貴,全國人大代表,民盟中央常委、北京市委副主委,北京市農林科學院院長、研究員

李成貴在全國兩會期間接受新京報記者采訪時表示,北京應該發展好都市現代農業,并必須堅持以發揮農業的多功能性為目標。首都的農業不僅具備生產功能和生態功能,還具備很強的社會文化功能,農業資源的利用與農產品主產區和特色產品主產區是不同的,必須符合首都的功能定位,發揮大都市京郊農業的優勢。 李成貴提出,北京的都市農業,除了有糧食生產的功能外,還應該在現代種業、鄉村旅游與休閑農業等新業態上發力,走出一條一二三產業融合發展的都市型現代農業發展之路。他表示,在京郊一些村鎮,民宿、觀光、采摘等業態已經是當地農村產業的支柱,是許多村民們在家就能掙到錢的“金飯碗”。 因此,京郊的都市農業應該可耕可游、能采能賞。當都市農業的多功能性被盡可能釋放出來,京郊鄉村振興的潛能才能被最大激發出來,北京農村才能更好地實現發展壯大特色產業、讓村民致富增收的目標。 李成貴建議,北京要全面發展都市農業,需要將京郊的閑置資產盤活起來。相關政府部門應該完善行業認證和運營標準,建立科學評價機制;還應增加基礎設施投入,并對農民在融資、稅收與保險等方面給予便利和優惠,同時引導社會資金進入都市農業。 另外,政府需要賦予鄉村經營主體更大的土地資源權能,在規范科學的政策體系下,經營主體能夠讓自己的資源進入市場,變成經營性資產,從而讓區域內的農業形態更豐富,讓鄉村振興更有活力。

李成貴認為,北京要發展都市現代農業,必須重視農業經營主體的現代性。農業經營主體的現代性主要是指其在生產要素的配置方面的現代化,而經營主體缺乏現代性是制約北京農業現代化的重要因素之一,這需要在現代化過程中,提升符合中國特色的經營主體現代化水平。 “應該提高農民現代市場意識和現代化服務能力。讓京郊大地涌現出更多的新農人,從而推動北京的都市現代農業高質量發展。”